Палаш: история происхождения как звена в цепи развития средневековых мечей

Содержание:

- Бронежилет 6Б33 вооруженных сил России

- Палаш в Западной Европе

- Безопасность при эксплуатации оборудования для формирования огнетушащей пены

- Культурный след от палаша

- Обзор наручников

- Зенитный пулемёт

- Абордажная сабля

- Сабля против меча

- Палаш Западной Европы: наследник рыцарских традиций

- Транспорт

- Из чего состоит палаш

- Конструкция

- Примечания

- Характеристики:

- Дембелюха

- Русская альтернатива

Бронежилет 6Б33 вооруженных сил России

Палаш в Западной Европе

Появление

Во второй половине XVI столетия венгерские гусары начинают применять крепящееся у седла оружие с прямым клинком, служившее (подобно кончару) дополнением к сабле. Рукоятка этого оружия напоминала сабельную и была слегка изогнута.

В конце XVI — начале XVII веков, когда в Западной Европе появляются регулярные части кирасиров — тяжёлой кавалерии, всадники которой были защищены металлическими доспехами, хотя и более лёгкими по сравнению с рыцарями предыдущих эпох, они начинают использовать подобное оружие. Непременной частью снаряжения тяжёлой кавалерии были металлические нагрудники — кирасы. Эффективным против такого металлического доспеха мог быть только тяжёлый и длинный клинок, такой как палаш.

В конце XVI века в Шотландии появился и позднее получил распространение во всей Великобритании так называемый шотландский палаш, иначе (ошибочно) называемый клеймор. Это меч длиной 75-90 см с односторонней или двусторонней заточкой, весом от 0,9 до 2,5 кг, с довольно широким лезвием. Сильно развитая гарда типа «корзины с большим количеством ветвей» была разработана для защиты руки в бою. Внутренняя поверхность корзины иногда отделывалась кожей, иногда внутри корзины была бархатная прокладка (часто красная). На эфесе или навершии были дополнительные декоративные кисточки, могла иметь украшение из конского волоса. Как и его итальянский прототип скьявона (чиавана), шотландский палаш обычно использовался со щитом .

Распространение

Западноевропейский палаш развился из тяжёлой кавалерийской седельной шпаги. Первые образцы палаша носили название валлонской шпаги. Палаш, распространившийся в континентальных странах Западной Европы, отличался асимметричным эфесом с сильно развитой защитой руки в виде крестовины или чаши с целой системой дужек.

В XVII веке происходила постепенная унификация палашей в кавалерии европейских армий. На вооружение принимались единые образцы оружия сначала для отдельных полков, а затем и для каждого вида кавалерии. Палашами вооружались прежде всего кирасирские и драгунские полки.

В XVI-XIX веках моряками абордажных команд часто использовался скаллоп (дузегги) — разновидность палаша с гардой в виде раковины.

Обоюдоострая форма клинка сохранялась почти во всех армиях до середины XVIII века, потом она стала вытесняться клинком с одним лезвием и тупым обухом. В начале XIX века клинки палашей повсеместно становятся однолезвийными, по-прежнему оставаясь достаточно мощными и широкими.

Безопасность при эксплуатации оборудования для формирования огнетушащей пены

К работе с ПТВ допускаются сотрудники, окончившие специализированные курсы и успешно сдавшие экзамен. Они должны твердо знать правила содержания, порядок использования и технический регламент ПС. Кроме этого, сотрудники обязаны регулярно проходить инструктажи. Оборудование должно проходить ежедневное техническое обслуживание для поддержания работоспособности:

внешний осмотр всех элементов пожарно-технического вооружения, особенно рабочих деталей: форсунок, сеток, подвижных частей и ручек;

проверка на отсутствие загрязнений, в том числе отверстия, через которое подаются составы;

проверка сеток на отсутствие повреждений;

тестирование надежности соединений, если выявлены неполадки – нужно отрегулировать;

проверка движений подвижных узлов во всех плоскостях, при выявлении неисправности – использование смазочные составы;

при выполнении операций следует обращать внимание на показатели давление на измерительном приборе;

по завершению работы удалить со ствола загрязнения и составы;

удалить жидкость из оборудования, особенно актуально это зимой;

после использования устранить выявленные неисправности и насухо протереть оборудование.

Все вышеперечисленное относится не только к самому стволу, но и к насадкам. Использовать пожарные стволы не разрешается рядом с воздушными линиями электропередач. Дистанция должна быть не меньше, чем радиус действия средства пожаротушения. Линия должна быть размотана прямо, а ее контур не должен иметь заломов и искривлений. Рядом с ней не должно быть острых предметов. Огнетушащие вещества подаются в рукава с постепенным нарастанием давления, это купирует риски разрывов. После завершения эксплуатации оборудование следует полностью просушить, особенно это актуально для металлических деталей.

Видео:

Культурный след от палаша

Как и другие виды вооружения, героя статьи можно найти на страницах художественных работ. Наверное, наиболее полное описание палаша в художественной литературе находится на страницах британского писателя Бернарда Корнуэла в его серии о приключениях стрелка Шарпа.

Главный герой книги, на протяжении почти всей серии книг носит именно кавалерийский палаш, прощальный подарок от его командира.

Немало где встречается в литературе и шотландский палаш, как символ веры и преданности Родине.

Во многих художественных и документальных произведениях, как прошлых столетий, так и современности можно найти упоминание об этом знаковом образце вооружения. Возможно, и в музеях мира найдётся русский палаш кирасирского полка, выкованный неизвестным мастером.

Обзор наручников

Среди всего многообразия моделей, предлагаемых сегодня в специальных отделах магазинов, наиболее популярны наручники конвойные «Краб» БР-1КФ, имеющие надежный фиксатор и зарекомендовавшие себя как надежное средство для фиксации человека и его временного обездвиживания. Преимущества их можно увидеть из перечня технических характеристик, которые обеспечивают максимальную надежность данной модели и гарантируют длительный срок их службы.

Обзор на наручники конвойные Краб БР-1КФ дан в видео ниже:

Преимущества и недостатки

К наиболее важным характеристикам данной модели наручников следует отнести следующие качества:

- прочность материала — вороненые металлические наручники не поддаются механическому воздействию, обладают высоким показателем сопротивления даже при изменениях внешних условий (при изменениях температуры и давления), что позволяет гарантировать прочность материала и возможность их эксплуатации в любых условиях;

- удобство использования — быстрота застегивания наручников при совершении минимума действий обеспечивается за счет современного механизма, приходящего в действие даже при незначительном нажатии на пружину фиксатора;

- отсутствие негативного воздействия на кожу рук человека, к которому наручники были применены. Это достигается максимальной гладкостью поверхности наручников, отсутствием искривления их формы и достаточным размером: охват наручников рассматриваемой модели увеличен и составляет 80 мм, что гарантированно подойдет для использования для фиксации рук человека любой комплекции;

- комплектация — наличие двух ключей для открывания замка наручников позволяет не бояться утери ключа, а прилагающаяся в комплекте инструкция дает возможность ознакомиться с техникой использования.

Кроме перечисленных положительных качеств данной модели настоящих наручников, которые можно считать их преимуществами, немаловажным моментом следует считать стоимость: цена на конвойные наручники «Краб» БР-1КФ достаточно демократична, что позволяет приобретать их при любом размере доходов. А поскольку наручники не относятся к разновидности оружия, приобретение их возможно, согласно действующему законодательству, лицам, достигшим 18-летия, без специального разрешения, которое требуется при покупке оружия всех видов.

К недостаткам модели можно отнести ощутимый вес, который оставляет 400 г. Однако данная величина обусловлена высоким качеством металла, из которого наручники изготовлены, и обусловливает их прочность.

Конвойные наручники БР-1КФ (фото)

Предназначение

- Конвойные наручники БР-1КФ предназначаются для фиксации верхних конечностей человека при попытке совершения им противоправных действий. Обычно используются они при ситуациях, когда возникает опасность нанесения вреда другим лицам, ущемлению их прав и свобод. Случаи применения наручников прописаны в Уголовном кодексе страны.

- Ограничивая подвижность рук, наручники прочно фиксируют их в запястьях, не причиняя вреда здоровью, а достаточный охват обеспечивает возможность некоторого движения рук для предотвращения их затекания и появления болезненных ощущений.

- Также наручники могут применяться в бытовых и хозяйственных целях, а также в сексуальных играх при взаимном согласии партнеров без нанесения вреда здоровью.

- Согласно закону, наручники могут быть предметом коллекционирования и свободно находиться в продаже, поскольку не подпадают под определение оружия.

Чаще всего наблюдается применение наручников охранниками и сотрудниками полиции.

Разновидности

Сегодня можно увидеть в продаже несколько разновидностей наручников, которые обладают сходными характеристиками и имеют единое назначение: ограничение свободы граждан, совершающих противоправные действия и представляющие опасность для окружающих.

По своим техническим данным и уровню спроса у покупателей модель «Краб» БР-1КФ считается наиболее востребованной; также пользуется спросом модель БРС-3 оцинкованные, которые также обладают высоким уровнем прочности, имеют высокую степень надежности и обеспечивают ограничение свободы при отсутствии негативного воздействия на человека.

Зенитный пулемёт

Абордажная сабля

Так как большинство пиратов и матросов были простыми людьми, искусство фехтования было от них очень далеко. Абордажная сабля по принципу действия походила на простой тесак, который был привычен для бывших крестьян и горожан. Для того, чтобы научиться владеть абордажной саблей, достаточно было взять нескольких уроков, так как вся техника боя заключалась в нанесении мощных ударов с широкой амплитудой движения.

Абордажная сабля представляет собой короткий, но широкий и тяжёлый клинок. Так как в морском бою возникали разные ситуации, массивная абордажная сабля могла не только выть оружием, но и использоваться для прорубания дверей. Кроме того массивная гарда отлично защищала руку хозяина и могла использоваться в качестве кастета.

Абордажная сабля могла даже быть тупой, широкий удар в сочетании с весом и шириной лезвия всё равно наносил смертельные раны. Естественно, что хорошие фехтовальщики не использовали абордажные сабли, так как для фехтования они практически не годились.

Сабля против меча

|

Карта “Танцующий скимитар” из коллекционной карточной игры “Magic: the Gathering”. |

В игре “Baldur’s Gate II” при посещении “Лавки авантюриста” невозможно не обратить внимания на тот факт, что скимитары ценятся в “Забытых королевствах” в несколько раз выше прямых мечей. Легко заметить и то, что и большая часть “плюсовых” клинков — кривые. Взять хотя бы “Лепесток Розы” или “Убийцу Драконов”.

Это — один из редких в данной игре элементов исторического реализма. Для изготовления длинных и легких кривых мечей годилась только очень редкая в средние века упругая сталь. Булат и дамаск были вполне реальными аналогами фэнтезийных митрила и адамантита. Стоили они соответствующе.

Возможность уменьшить вес оружия втрое сделала смещение центра тяжести к гарде ненужным. Напротив, появлялись все основания сместить центр тяжести к острию, а сам клинок изогнуть для увеличения эффективности рубящего удара.

Радикальное улучшение качества материала позволило всадникам обзавестись легким рубящим оружием. Так появился скимитар — меч весом около 1-1.4 кг с изогнутым, расширяющимся к острию клинком, длиной 70-90 см.

Скимитары использовались не только кавалерией, но и пехотой. Еще в раннем средневековье в Китае появились двуручные скимитары весом 2.5-3.5 кг и клинками длиной 100-120 см. Предназначались они, как и положено двуручным мечам, для борьбы с кавалерией. Если быть точнее — с конями (арабы сносили такими двуручниками головы коням крестоносцев).

На Ближнем Востоке скимитары стали использоваться еще в 6-7 веках. Но даже в эпоху Крестовых походов такое оружие рассматривалось как драгоценность. Только в 14 веке скимитары и сабли стали главным оружием азиатской кавалерии. В 15 веке мечи были вытеснены саблями и на Руси, хотя металл для клинков ввозился в Московию по Волге из Ирана.

В Западную Европу азиатское оружие практически не попадало. Но уже в 16 веке европейцы начали ковать сабли из “английской” стали. А в 17 веке в Европе стал производиться и дамаск. Первыми освоили технику выковывания клинков из пучка проволоки мастера испанского города Толедо.

|

Европейские сабли: изгиб клинка слабый или средний, гарда закрытая. |

|

Сабли появились вскоре за скимитарами и постепенно вытеснили их. Совершенствование мастерства кузнецов позволило сделать клинок более узким и длинным. Кроме того, расширение было заменено “елманью” — утолщением вблизи острия. Выковать клинок с елманью было значительно сложнее, чем плоский. Зато равномерное по ширине лезвие сабли удобно было убирать в ножны. Придумать удобные ножны для меча с расширяющимся клинком, действительно, было сложно. Короткие кривые мечи раннего средневековья носились без ножен — просто за поясом, как, например, топоры. Клинок из дамасской стали заткнуть за пояс было нельзя — он бы его просто перерезал. Иногда для переноски скимитары снабжались собственными ремнями. Точнее — шелковыми лентами. Один конец ленты крепился к рукоятке, второй пропускался через проушину или кольцо в обухе. Но носить острый меч таким способом было не только неудобно, но и опасно.

|

| Орудие заплечных дел | ||||

|

Кроме небольших боевых фальчионов, в средневековой Европе изредка встречались и более тяжелые мечи этого типа, подобные зачарованному против нежити гномьему “лепестку”, упоминаемому в “Одиночестве мага” Перумова. Двуручные фальчионы весом 5-6 кг были оружием палачей. Иногда для еще большего смещения центра тяжести к острию в обух таких мечей вставлялся свинцовый груз или даже емкость с ртутью! Но зачем палачу настолько мощное оружие? Неужели обычный двуручный меч не мог перерубить шею на плахе? Представьте себе, не мог! Головы особ королевской крови считалось допустимым отрубать только мечом и только с одного удара. Когда в 16 веке в Англии возникла необходимость казнить Марию Стюарт, специалиста и инструмент пришлось выписывать из-за границы.

|

Палаш Западной Европы: наследник рыцарских традиций

Европейский палаш – впрочем, как и шпага – это потомок длинного рыцарского меча Средневековья, оружия тяжелого и универсального, пригодного как для конного, так и для пешего боя. Палаш – это детище европейского Нового времени, эпохи начала формирования на континенте массовых профессиональных армий. Рыцари, конечно, были очень грозными и боеспособными ребятами, но их было мало. Поэтому уже в середине XVI столетия их место начинают занимать рейтары – тяжеловооруженные наемники-кавалеристы. Элитарность в который раз уступила массовости…

Создание массовых регулярных армий, а также дальнейшее совершенствование огнестрельного оружия приводит к некоторому упрощению защитного снаряжения воина. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении оружия рядового воина.

Оригинальное оружие российской кавалерии войны 1812 года — палаш и сабли

Тут следует обратить внимание на одну важную особенность. На протяжении всей своей истории палаш был исключительно боевым оружием, предназначенным для страшной круговерти настоящей схватки, а не для «благородного» фехтования

В этом отношении палаш можно назвать антиподом бретерской шпаге или парадной сабле. Для своего времени палаш на поясе был своеобразным знаком не придворного хлыща, а бывалого «фронтовика», успевшего понюхать пороху. Его можно было увидеть у шотландских горцев, «железнобоких» лорда-протектора Кромвеля, а впоследствии и у кирасир периода наполеоновских войн.

Палаш не слишком подходил для виртуозного фехтования, которому, как правило, нет места в реальной битве. Поэтому абсолютно неслучайно защиты при использовании этого оружия часто брались левой рукой – с помощью наруча или небольшого щита (горцы использовали такие до XVIII века). В индивидуальном поединке против умелого шпажиста бойцу с палашом мало что светило.

Венецианская скьявона во всей своей красе

Транспорт

Из чего состоит палаш

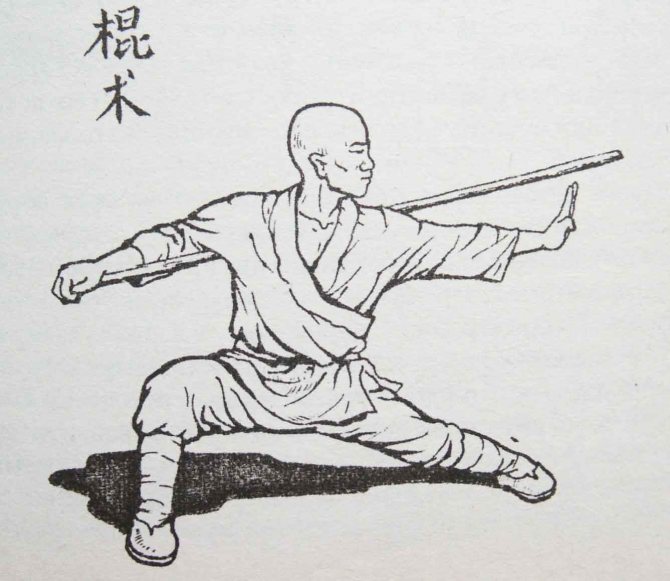

Это рубяще-колющее оружие с прямым клинком. Как и другое холодное оружие, палаш состоит из клинка и рукояти. Клинок имеет слабый изгиб или абсолютно прямой, сужающийся к острию, может иметь 1-3 дола. Заточка чаше всего с одной стороны, но встречалась и полуторная и реже двухсторонняя заточка.

Рукоятка для удержания, как правило, имела чуть загнутую форму с развитым навершием, это делалось для удобства рубки. Для отделки использовались различные породы дерева или металл, зачастую рукоять обвивалась проволокой из драгоценных металлов – серебра или золота. Рукоять строевых образцов просто обтягивалась кожей.

Интересную отделку имел шотландский палаш, его крестовина и гарда оббивалась красной тканью.

Рукоять палаша состоит из следующих частей:

- навершие (часто называемое «яблоко»), завершающая часть рукоятки, оканчивающаяся миндалевидной или круглой металлической деталью;

- киллон крестовины задней части, расположенный ближе всего к бойцу, представляющий собой изогнутую металлическую деталь, идущую, как правило, вверх;

- непосредственно крестовина, разделяющая клинок и рукоятку;

- кольца гарды, или иначе крестовины, защищающей руку бойца, расположенные ниже крестовины, присутствуют не на всех типах данного оружия;

- киллон крестовины в передней части.

Металл для клинка палашей может существенно отличаться. Так, массовые армейские палаши изготавливались из качественной, но обычной стали. Часто, после больших сражений местные крестьяне собирали их и перековывали на сельскохозяйственные инструменты.

Индивидуальные заказные палаши ковались из дамасской или булатной стали. Соответственно, цены на разные типы палашей разительно отличались друг от друга.

Конструкция

Лицевая часть ГП-5 обеспечивает подведение очищенного в фильтрующе-поглощающей коробке воздуха к органам дыхания и защищает глаза и лицо от попадания на них отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных (биологических) средств. Лицевая часть состоит из резинового корпуса (шлем-маска) с обтекателями и очкового узла с плоскими стеклами круглой формы, клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха. Комплектуется пленками, предотвращающими запотевание стекол очкового узла, также может комплектоваться утеплительными манжетами, предотвращающими замерзание стекол очкового узла при отрицательных температурах.

Шлем-маски лицевых частей выпускалась в 5 размерах: 0 (0у), 1 (1у), 2 (2у), 3 (3у), 4 (4у). Размер обозначается цифрой на подбородочной части шлем-маски. Для подбора необходимого роста шлем-маски нужно измерить голову по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. При величине измерения до 63 см — 0 рост, от 63,5 до 65,5 см — 1 рост, от 66 до 68 см — 2 рост, от 68,5 до 70,5 см — 3 рост, от 71 см и более — 4 рост.

Клапанная коробка лицевой части служит для распределения потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Внутри клапанной коробки установлены вдыхательный и два выдыхательных клапана (основной и дополнительный).

Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) гражданского противогаза ГП-5 имеет форму цилиндра. Корпус ФПК выполнен из металла. ФПК снаряжена специальным поглотителем и противоаэрозольным фильтром. На крышке коробки имеется навинтованная горловина для присоединения ФПК к лицевой части противогаза, а в дне ФПК — круглое отверстие, через которое поступает вдыхаемый воздух.

Противогазная сумка служит для хранения и переноски противогаза. Сумка противогаза снабжена плечевой тесьмой с передвижными пряжками для ношения противогаза через плечо и тесьмой для закрепления противогаза на туловище. Кроме того, сумка имеет один плоский и два объемных кармана. Плоский карман предназначен для размещения коробки с незапотевающими пленками, два объемных кармана — один для перевязочного пакета, другой — для индивидуального противохимического пакета.

Примечания

- «Палаш». Военно-энциклопедический словарь. Москва, 1984 год.

- ↑ «История русской материальной культуры», Л. В. Беловинский. Вузовская книга, 2003

- ↑

- ↑

- Горелик М. В. Армии монголо-татар X—XIV вв. Воинское искусство, снаряжение, оружие. — М., 2002 (Серия «Униформа армий мира»)

- А. В. Комар, О. В. Сухобоков «Вооружение и военное дело Хазарского каганата» (Институт археологии НАН Украины)

- ↑ «Холодное оружие. Энциклопедический словарь», В. Н. Попенко. АСТ, Астрель, 2007 г. ISBN 978-5-17-027396-6

- Кулинский А. Н. Европейское холодное оружие. — СПб.: Атлант, 2003. — С. 81. — 552 с. — ISBN 5-901555-13-9.

- ↑ Шпага, Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

- ↑ «Белое (или холодное) оружие», Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

- «Соловецкий ставропигиальный монастырь», Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890—1907

- ↑ «Энциклопедический словарь российской жизни и истории: XVIII-начало XX в.», Л. В. Беловинский. Olma Media Group, 2003, ISBN 5224040086, 9785224040087

Характеристики:

| Год принятия на вооружение | 2007 | |

| Углы наведения по азимуту ОЛСУ «Шар» | ±178° | |

| Углы наведения по углу места | -20°/+82° | |

| Максимальная угловая скорость цели | 50 град/с | |

| Максимальное угловое ускорение цели | 150 град/с2 | |

| Поле зрения ТВ-системы | 2 х 3 град и 7,1 х 9,4 град | |

| Поле зрения тепловизора | 2,3 х 3 град и 5,3 х 7,1 град | |

| Дальность взятия целей на автосопровождение (МДВ 15 км, р=80%) | ||

| — самолет | 16-30 км | |

| — вертолет | 10-14 км | |

| — КР | 8-12 км | |

| — наземный бронеобъект | 8 км | |

| Максимальная измеряемая дальность | 20 км | |

| Дальность обнаружения воздушных целей при автономном поиске в секторе 60 х 5,3 град | 6-10 км | |

| Среднее время автоматического поиска цели в секторе 60 х 16 град | 3 с | |

| Угловое разрешение: | ||

| — ТВ прицел | 0,07 мрад | |

| — тепловизор | 0,2 мрад | |

| Точность (СКО): | ||

| — стабилизации | 0,07 мрад | |

| — определения координат | 0,2 мрад/м | |

| — определения дальности | 5 мрад/м | |

| — наведения лазерного дальномера | 0,1 мрад | |

| — наведения управляющего лазерного луча | 0,08-0,12 мрад | |

| Точность наведения ракеты лазером | до 12-15 угловых секунд | |

| Индекс ЗУР | 9М39 «Игла» | 9М337 «Сосна-Р» |

| Длина ЗУР | 1550 мм | 2317 мм |

| Длина ТПК | 2390 мм | |

| Максимальный диаметр ЗУР (1/2 ступень) | 72.2 мм | 130/72 мм |

| Количество ступеней ЗУР | 1 | 2 |

| Стартовая масса ЗУР | 10.8 кг | 26-29.5 кг (32-39 кг в ТПК) |

| Дальность стрельбы вдогон/навстречу | 1-5.2 / 0.5-3.3 км | 1.3 – 8 км (4 км для ПКР) |

| Высота стрельбы для встречных / догонных курсов для реактивных (обычных) ЛА | 10 – 2000/2500 (3/3500) м | 2 – 3500 м |

| Скорость полета ЗУР | 600 м/с | Средняя 610 м/с (максимальная через 1 с после старта – 910-1200 км/ч) |

| Время полета (на дальность) | 5.5-6 с (5000 м), 11.5 с (8000 м) | |

| Максимальная поперечная перегрузка | 52G | |

| Максимальная перегрузка ракеты по наведению | 38-40G | |

| Макс. скорость полета цели на встречных / догонных курсах | 320 / 360 м/с | 700 м/с |

| Тип двигателя | РДТТ | |

| Тип БЧ | ОФ | ОФ с лазерным взрывателем и круговой диаграммой |

| Масса БЧ | 1.17 кг | 5 кг |

| Система наведения | АУ + ИКГСН | РКМ + ПАЛГСН |

| Количество каналов по цели | 1 | |

| Вероятность поражения истребителя одной ЗУР | 0.45 — 0.63 | 0,6-0,85 |

| Тип автоматов | АО-18КД | |

| Калибр АУ | 30 мм | |

| Число стволов | 2х6 | |

| Длина ствола | 80 клб | |

| Масса установки | 6.9 т | |

| Дальность стрельбы в пределах работы СУО | 200-4000 м | |

| Высота поражения цели для АУ | 0-3000 м | |

| Скорость цели максимальная для АУ | 300 м/с | |

| Темп стрельбы АУ | 2х5000 выстр. / мин | |

| Тип снаряда | БПТС | ОФЗС, ОТС |

| Начальная скорость | 1100 м/с | 940 м/с |

| Тип ПУ (кол-во направляющих) | Палубная наводящаяся (2х4 ед.) |

Аббревиатуры

Дембелюха

Ритуалы, связанные с традициями

дедовщины включают и кулинарные изыски. В первый, в пятидесятый, в

последний день стодневки готовится праздничная сладкая каша. Духам ставится

задача принести максимум сладостей: сгущенку, шоколад, печенье, вафли. Где

возьмут все «армейские деликатесы» молодые солдаты никого не интересует. После

того как ингредиенты собраны, в большой котел крошится все и заливается

сгущенкой. После чего начинается поедание дембелюхи дедами. Но самым счастливым

себя в этот день чувствует солдат, которому будет доверено отмывать котел

(кастрюлю) с кашей, не съеденной даже наполовину.

Русская альтернатива

В XIX веке русская армия, втянувшаяся в долгую войну на Северном Кавказе, столкнулась с необычным оружием горских народов — шашкой. Впечатления от этого клинка были самые неприятные: оказалось, что кавказцы благодаря своим шашкам получают явное превосходство над русской конницей — драгунами и казаками.

На ту же тему Дело чести. Золотой век русской дуэли

Как выяснилось, эти горскиедлинные ножи» дёшевы, не требуют высоких навыков фехтования(всё фехтование на шашках — это буквально пара движений, только их надо выполнять быстро и точно), очень просты в обращении, заметно легче русских сабель и позволяют наносить быстрые рубяще-режущие удары.

Уже в 1834 году Нижегородским драгунам, действовавшим на Кавказе, выдалишашку азиатского образца». Новое оружие продемонстрировало свою эффективность, и поэтому всего через четыре года шашки приняли на вооружение казаков. Остальная регулярная кавалерия, предназначенная для войны в Европе, сохранила традиционные сабли и палаши.

В 1881 году в ходе большойдрагунской реформы», кардинально изменившей русскую кавалерию, на вооружение поступили драгунская и казачья шашки. Так Россия выбрала особый путь, используя рубящее оружие восточного образца.

Впрочем, не все были довольны шашкой. Некоторых она не устраивала с точки зрения эстетики в сравнении с саблей, других — из-за неудобства при нанесении колющего удара, кому-то не нравилось предпочтение простой рубки высокому искусству фехтования. Гвардейские офицеры лёгкой кавалерии долго просили возвратить им право ношения традиционных сабель(это произошло в 1896 году).

Однако дешевизна и простота нового оружия сделали своё дело, и в ХХ веке русская, а затем и советская кавалерия не представляли иного оружия, кроме шашки. В наши дни холодное оружие превратилось в церемониальное, так что разные армии используют те виды, которые считают наиболее традиционными. В советской и российской армиях таким оружием оставалась шашка.